乾隆皇帝(爱新觉罗弘历)可以说是嗜茶如命

民间流传着很多乾隆与茶的传说故事,

涉及到种茶、饮茶、取水、茶名、茶诗方方面面。

乾隆皇帝不但是一位不折不扣的“茶君子”,

除了喝茶、品茶、赏茶、爱茶,他还聪慧过人,

常能由此及彼,堪称天下一绝。

当年雍正帝因病去世,

乾隆皇帝年纪轻轻就登基即位。

刚上位就遇到了一件难事——

朝野上下都在议论康熙帝晚年施政失于过宽,

包庇了一批过去有功的元老巨贪,

而雍正帝施政失过严,大开杀戒,

搞得大臣们人人自危。

朝廷不和谐,这该怎么办?

乾隆皇帝审时度势,

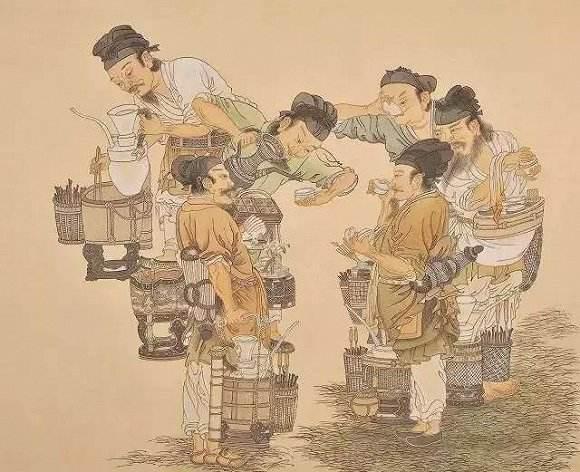

把大臣们召集到当时尚书大臣张廷玉家中品茶。

他先是亲自动手泡茶分赐给众臣,

而后悠然自得地“手把茗盏论宽严”。

他以茶道主中和之理,

告诫在场的亲信大臣:

“治国如沏茶,要取中庸之道,太宽太猛都不宜。”

“于今形势而言,要想政通人和,创极盛之世,必须以宽纠猛。这和皇阿玛以猛纠宽的道理一样,都是刚柔并用,阴阳相济,因时因地制宜。朕以皇祖之法为法,皇父之心为心,纵有小人造作非议也在所不惜”。

借一场君臣品茗会,

乾隆以茶道之理,

把他治国的大政方针讲了个透透彻彻。

乾隆皇帝秉承先祖康熙帝的爱好,

经常巡游江南。

一是为了威慑南方,加强统治,

另外也是为了游山玩水。

史料记载,乾隆十六年,即1751年,

他第一次南巡到杭州,观看了茶叶采制的过程,颇有感受,

写了《观采茶作歌》,

“地炉微火徐徐添,乾釜柔风旋旋炒。

慢炒细焙有次第,辛苦功夫殊不少。”

能够在观察中体知茶农的辛苦与制茶的不易

确实很有鉴赏茶的能力

乾隆皇帝下江南时,

来到杭州龙井狮峰山下。

一天,乾隆皇帝看到几个乡女正在十几棵绿荫荫的茶树前采茶,

心中一乐,也学着采了起来。

刚采了一把,忽然太监来报:

“太后抱病,请皇上急速回京。”

乾隆皇帝听说太后生病,

随手将一把茶叶往袋里一放,

日夜兼程赶回北京。

其实太后只因山珍海味吃多了,

一时肝火上升,双眼红肿,

胃里不适,其实并无大病。

此时见皇儿来到,

只觉一股清香传来,

便问带来什么好东西?

乾隆也觉得奇怪,哪来的清香呢?

他随手一摸,啊,

原来是杭州龙井的一把茶叶,

几天过后已经干了,

浓郁的香气就是它散发出来的。

太后便想尝尝茶叶的味道,

宫女立即将茶叶泡好

送到太后面前,果然清香扑鼻,

太后喝了一口,顿时觉得双眼舒适了很多。

喝完了茶,红肿消了,胃不胀了。

太后高兴地说:“杭州龙井的茶叶,真是灵丹妙药。”

乾隆皇帝见太后这么高兴,

立即传命下去,

将杭州龙井狮峰山下胡公庙前那十八棵茶树封为御茶,

每年采摘新茶,专门进贡太后。

至今,杭州龙井还保存着十八棵御茶,

到杭州的旅游者中有不少还专程去察访一番,

拍照留念。

乾隆皇帝对泡茶用的水也非常讲究。

他写了一首诗

《荷露煮茗》“平湖几里风香荷,荷花叶上露珠多。瓶罍收取供煮茗,山庄韵事真无过。”

诗前还有一段小序道:“水以轻为贵,尝制银斗,玉泉水重一两,唯塞上伊逊水尚可相埒(相等之义)……轻于玉泉者唯雪水及荷露。”

雪水据说比玉泉水每斗还轻三厘,

但雪水不常有,又非地下所出,

所以不是“入品”之水。

于是乾隆帝除了玉泉水之外,

又常在夏秋之际选取荷露以作烹茶之水。

乾隆不但品茶,还别出心裁地评水。

茶圣陆羽在他的专著《茶经》中曾把煮茶用水分为二十等,其中无锡惠泉名列第二。

乾隆则用银斗测水,把天下奇水一一注入量斗,

以轻者为佳,重者为次,

评定了名尔座次,

并赐北京玉泉为“天下第一泉”、镇江的冷泉为“天下第二泉”,无锡的惠泉为”天下第三泉”。

好此“轻重测定法”,真叫前人后人一时惊叹莫名!

乾隆皇帝是少有主动要求“退休”的。

乾隆六十年(1795年)乾隆帝84岁,

决定次年让位给十五子颙琰(即后来的嘉庆)。

一位老臣惋惜地劝谏道﹕“国不可一日无君啊!”

乾隆听后,哈哈大笑,

一生喜欢喝茶的他,一边捋着银须,

一边端起御案上的一杯茶,

幽默地说:“君不可一日无茶也!”

表达“我应该退休闲饮”之意。

乾隆晚年退位后仍嗜茶如命,

在北海镜清斋内专设了“焙茶坞”,

整天在那里悠然品茶。

乾隆一生注重喝茶养生,

年近九十尚思路清晰,自号“十全老人”。

嘉庆四年(1799年),

乾隆帝驾崩,享年88岁,

为中国历代皇帝中之寿魁。

如此高寿与喝茶养生不无关系。

而他因为喝茶留下的诸多故事,

也被今天的人们所津津乐道。

(来源: