古琴艺术是中国传统文化的重要载体,在中国历史上作为“文人四艺”之首,深受贵族和士大夫的推崇,绵延千年。台湾优质教育学会在近期研究中国古琴文化流派时发现:我们现在所熟知的浙派、虞山派等地域性琴派是在宋明以后兴起的。而在这些民间地域性琴派诞生之前,古琴的流传以其独有的形成机制与艺术特征存在,那就是官府琴派。

古琴自产生以后的很长时间里,是只有贵族才能享受的文化活动。春秋战国时期,士阶层活跃,学术下移,私学兴起,古琴作为“六艺”之“乐”的组成而逐渐走向民间。官府琴派的生长土壤在历代皇室、世家大族的庭院里,他们将古琴名师集中到宫廷或私人府邸中专门研习交流古琴文化及演奏技巧、并对家中子弟进行专门的古琴教习,具有私密性。这些琴师的选择并不拘泥于哪派别,而是当时当地所能接触到的最优秀的琴师;弹琴也不是为了表演炫技,而是为了修身养性,愉悦身心,演奏不局限于某一琴派的技法,所以官府琴派能够集众家之优,避诸派之瑕,经历朝历代传承下来,具有“中正平和”的特点。这种经王侯将相、世家贵族的门第流传下来,深藏于高门府邸不为外人道的古琴演奏流派就称为“官府琴派”。官府琴派是古琴发展史上一脉相承的奇葩,是中国古代音乐文化的特殊产物,更是中国古代士大夫阶层“中正平和”审美理想的集中体现。

一、宫廷雅韵:官府琴派的形成土壤

“君子之近琴瑟,此仪节也,非以慆心也”(《礼记·曲礼》),古琴在先秦礼乐体系中有着特殊地位。自西周“大司乐”制度始,古琴就在宫廷雅乐中占据重要地位。西晋傅玄在《琴赋序》记载:“齐桓公有鸣琴曰号钟,楚庄有鸣琴曰绕梁,中世司马相如有绿绮,蔡邕有焦尾,皆名器也。”不论是春秋五霸之齐桓公、楚庄王,还是西汉著名辞赋家司马相如、东汉名臣蔡邕都与古琴有着不解之缘。东汉桓谭在《新论》记载的“琴道”之说,已显露琴学与士大夫阶层的深度交融。至唐宋时期,随着贵族文化的繁荣,皇室与世家大族开始系统性地构建专属音乐体系。宋徽宗设立“大晟府”,广召天下琴师,按“十二律吕”重制雅乐,实为官府琴派制度化的标志性事件。这种制度化的琴学传承,将原本散落民间的琴学精华聚拢于朱门之内,形成以“中正平和”为内核的艺术生态。

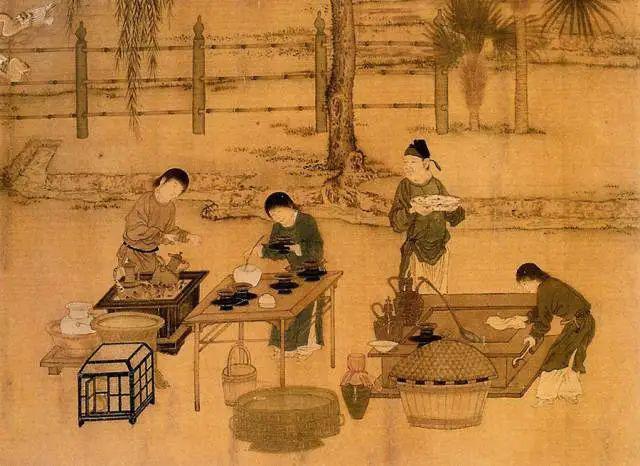

图说:宋徽宗《听琴图》局部

今天,我们能在博物馆能见到的古琴文物主要是依赖历代宫廷珍藏和大墓随葬而流传下来。以故宫博物院为例,这一建立在明清宫廷基础上的博物馆,继承了两朝皇室的丰富收藏,得以成为世界范围内首屈一指的古琴收藏单位,藏有 “大圣遗音”“清籁”“残雷”等名琴。

二、博采众长的遴选机制

官府琴派最显著的特征在于其超越门户之见的选才标准。据《永乐琴书集成》记载,明代蜀王府遴选琴师时,“不问师承何派,唯以指法精妙、意境超然为要”。这种“唯才是举”的机制,使官府琴派得以突破地域流派的局限:既有浙派“微、妙、圆、通”的吟猱技法,又融会广陵派“跌宕多变”的节奏处理,更吸收虞山派“清微澹远”的审美追求。南宋临安府琴待诏郭沔,便是集各家之长创制《潇湘水云》的典范。正如《文心雕龙》所言“至哉观古乐,大矣会文人”,这种兼容并蓄的胸襟,使得官府琴派在技法层面实现了“集众家之优,避诸派之瑕”的艺术突破。

三、中正平和:官府琴派的审美内核

“其意中,其声正,其情平,其境和”的审美追求,构成了官府琴派区别于民间流派的本质特征。“士无故不撤琴瑟”(《礼记·曲礼下》),弹奏古琴是中国传统士大夫生活中必不可少的一项,也是君子六艺的重要组成部分。自然,官府琴派的审美内核与中国传统士大夫精神息息相关。

图说:文徵明《携琴访友图》局部

明代宁献王朱权在《神奇秘谱》序言中强调:“琴之为器,非以悦耳,实为养心。”这种理念深刻影响了官府琴派的演奏范式:摒弃《广陵散》中“兵戈杀伐”的激烈指法,改良《乌夜啼》里过于凄婉的滑音处理,代之以《平沙落雁》的澹泊、《渔歌》的悠然。北宋文学家苏轼在《杂书琴事》中记载,驸马王诜府中琴师演奏时“指不越距,声不出庭”,正是的士大夫修身传统在音乐实践中的体现。官府琴派的琴人追求的并非炫技式的表演,而是通过“和雅、清淡”的琴音,达成“明心见性”的精神超越。

四、封闭环境下的艺术精进

官府琴派的传承基于皇宫、府邸等以家族为单位的学堂中的琴学研习,形成特殊的“文化温室效应”。北宋“西园雅集”汇集苏轼、黄庭坚等文人琴家,他们不仅探讨指法技艺,更将诗词、书画意境融入琴曲创作。这种跨艺术门类的交融,催生出《渔樵问答》等充满文人意趣的琴曲。封闭的环境反而成为艺术精纯化的催化剂:辽朝皇室后裔耶律楚材,在文化氛围浓厚的家庭环境影响下自幼便接触并学习古琴,且在成年后愈益喜爱这项艺术,甚至自称有“琴癖”。他研习过大量琴曲,尤长于《水仙》一谱,在古琴演奏上深受弥大用和苗秀实两位著名琴家的影响,达到了“稍疾意不急,似迟声不跼”的境界,即节奏上既有舒缓也有变化,但始终保持平易自然的风格。他强调弹奏古琴的意境在于自然,而不是琴本身;对那些取媚世人、专事雕琢的古琴音乐提出了尖锐的批评。明代藩王朱权在南昌宁王府专门腾出房间,设置“文英馆”,负责刻书刊印,历时十二年编纂《神奇秘谱》,对收录的64首琴曲进行修订,如将《广陵散》末段的“冲冠怒”改为“长叹息”,使音乐情绪更符“乐而不淫,哀而不伤”的中和之美。这种创作态度,恰如《左传》所云“君子之近琴瑟,以仪节也”,将音乐视为人格修养的镜像。

五、雅俗之间的文化张力

官府琴派在追求艺术纯粹性的同时,也面临着与民间琴学的微妙互动。清初琴家徐祺在《五知斋琴谱》自序中坦言:“虽居庙堂之高,未尝忘江湖遗韵。”这种矛盾在琴曲传承中尤为明显:乾隆年间编纂的《九宫大成南北词宫谱》,既严格遵循古谱的工尺记载,又巧妙吸收民间曲牌的旋法特征。值得玩味的是,当《流水》从蜀地民间传入清宫时,琴师刻意弱化了其“七十二滚拂”的炫技段落,转而强调“水云相涌”的意境营造。这种雅俗之间的辩证关系,恰恰印证了官府琴派“中正平和”的美学原则——在兼收并蓄中保持精神内核的稳定性。

六、历史长河中的文化回响

随着封建制度的瓦解,官府琴派逐渐褪去神秘色彩。在今天,官府琴派在民间派、学院派、西渐派等派别的遮掩下,沉潜于喧嚣之中,以星星之火守护礼乐文明的传统,其“中正平和”的艺术基因在当代逐渐焕发新的生机。

1949年前夕,社会上会弹奏古琴的人数已寥寥无几。于是来自旧时代的文人们,管平湖、溥雪斋、查阜西、汪孟舒等等,这些古琴大师们在1947年成立“北平琴学社”组织琴友交流古琴文化,在新中国成立后改名为“北京古琴研究会”。其中,溥雪斋是末代皇帝溥仪的堂兄,査阜西来自江西修水的一户官宦人家,管平湖的父亲则是宫廷画家。20世纪50年代,查阜西从故宫档案中整理《松弦馆琴谱》时特别指出:“其减字谱旁注‘缓作’‘轻吟’者,皆是养气之法。”现代古琴大师吴景略借鉴官府琴派的融合精神,创造性地将琵琶轮指技法引入《潇湘水云》演奏,始终恪守“清微澹远”的意境传统。2010年故宫博物院复原的“宋代官琴”,其断纹中流淌的不仅是桐木的震颤,更是“致中和,天地位焉”(《中庸》)的千年文脉。

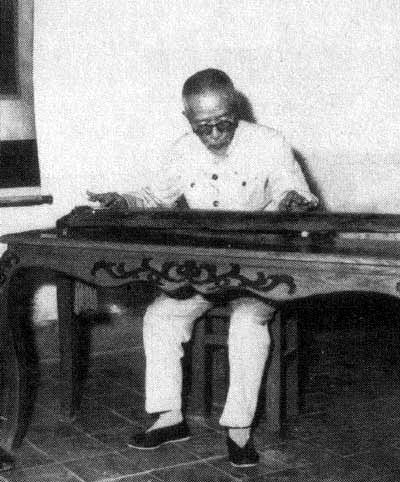

图说:50年代末古琴研究会的人员

中间身着浅色中山装的是溥雪斋,两旁是管平湖和查阜西

站在当代回望,官府琴派犹如一面棱镜,折射出中国古代音乐文化的多重面向。它既是“中正平和”审美理想的实践场域,也是传统与创新的试验平台,更是中华文明“和而不同”精神的音乐注脚。当现代人抚弄琴弦时,指尖跃动的不仅是七根丝弦,更是一个民族对“天人合一”境界的永恒追寻。

附:官府琴派的演进脉络——古琴史上的帝王与贵胄公卿

上古帝王与古琴传说。《太古遗音》记载中华民族人文先始伏羲发明了古琴,“伏羲见凤集于桐,乃象其形”削桐“制以为琴”。这是有关古琴最早的传说。还有传说认为古琴是炎帝(神农氏)所创造的。人文初祖黄帝亦善于琴,曾作琴曲《华胥引》。《华胥引》记述黄帝梦游华胥国,见“其国自然,民无嗜欲,而不夭殇,不知乐生,不知恶死,美恶不萌于心,山谷不踬其步,熙乐以生”。黄帝醒来,怡然自得,通于圣道,决心以此为治国目标。于是黄帝作《华胥引》以明其志,天下在黄帝的治理下,也几乎如华胥之国一般了。传说“尧使无勾作琴五弦”(《太平御览》引《通礼篡》),并曾自作琴曲《神人畅》,写意尧帝启天减免水患的情景。《神人畅》实际上就是传说中尧与神的对话。《礼记·乐记》记载:“昔者舜作五弦之琴,以歌南风,夔始制乐,以赏诸侯”。虞舜不仅有辉煌的治国功绩,还创作了琴曲《南风歌》与《思亲操》。《南风歌》表达的是舜广开视听,求贤若渴,恭己无为,乐化天下之心。其辞曰:“南风之薰兮,可以解吾民之愠兮;南风之时兮,可以阜吾民之财兮!”《思亲操》表达的则是舜怀念父母之心。所谓“耕于历山,渔于雷泽,陶于河滨,渴力以事父母”,“后践尧祚而有天下,亲已不存”……

周代礼乐与古琴之德。上古之琴,本为五弦,而至周时,文王、武王复加二弦,以合君臣之德。周文王还作有琴曲作品《古风操》《思舜操》《拘幽操》《文王操》。《古风操》是文王追太古淳风所作之曲,所谓“不治而不乱,不言而自信,不化而自行,荡荡乎无能名焉”。《思舜操》是文王于歧山思念虞舜之德,好问好察,任贤使能,于是付之于琴音,作此琴曲。《拘幽操》是文王被纣王囚于羑里时,表达其忧愁悲叹之心所作。《文王操》是文王所作名曲。是时纣王无道,天下皆服于文王。文王以为乱极则将治,思贤以图王化,故作此曲。周武王继位后,继承文王遗志,联合各路诸侯,消灭了商朝。武王伐纣时,欲上告苍天,下昭民众,创作了古琴曲《克商操》。

汉代宫廷多好琴音,汉桓帝尤甚,乐府的官员们在收集民歌的同时,还从民间遴选优秀琴人,充任宫廷中的鼓琴待诏。师中、赵定、龙德就是西汉中期宫廷里著名的鼓琴待诏。

梁武帝萧衍也非常爱好琴道,曾著有《琴要》,对当时社会上琴文化的发展,起到了一定的推动作用。

五代时吴越王钱俶善鼓琴,他常派遣使者以访廉为名,在民间物色良好琴材。有一使者到访天台山,看到一处瀑布下面淙石处正对着一根桐木房柱。于是贿赂寺里僧人将柱子拆下买了出来。取两块阳面琴材,飞马报给吴越王,请求再等一年制琴。一年后制成两把古琴献给了钱俶,一名“洗凡”,一名“清绝”,都是旷世难逢的宝物。

宋徽宗赵佶对古琴情有独钟。他在皇宫中专门设琴院,招揽天下制琴的能工巧匠,切磋技法,研制精琴,造就了曾智仁、卫中正、朱仁济、马希亮等一批制琴大师。他还设立了乐坛,常常举办古琴竞比活动。他痴迷于古琴世界,将自己对古琴的所思所想绘成《听琴图》以表所悟,此画意境高远,似琴声绕梁三日不绝于耳。宋徽宗不但自己做琴、弹琴,还在内府设“万琴堂”(百琴堂),广罗天下珍贵名琴。

明代崇祯皇帝热爱琴学,能弹奏琴曲三十余首。《崇祯宫词》载:帝雅好鼓琴,尝制“访道五曲”。曰“崆峒引”,曰“敲爻歌”,曰“参同契”,曰“据桐吟”,曰“烂柯游”。他的古琴老师,就是川派(蜀派)的琴师杨正经,在京授琴,名重一时。此外,除了上文提到的宁献王,其他藩王如徽恭王朱厚爝、保定王朱珵坦、潞王朱常淓也都是在琴史留名的人物。朱厚爝谈到自己平时的生活称:“予之奉藩事亲之暇、读书吟咏之际,援琴以鼓之,效前人指决,深有乐趣”(《风宣玄品·序》)。潞王朱常淓编有一部《古音正宗》,他“于琴理素心有获,岂徒宜弦徵协宫商而已哉”。说明他在弹琴之外,还追求琴理上的收获。此外,如郑恭王朱厚烷、郑藩世子朱载堉、衡藩高唐王朱厚煐等明代藩王,在琴史上的名气虽不大,但也编有琴谱传世。

清代康熙皇帝也对古琴有很大的兴趣,北京故宫古琴展上曾展出满汉对照的《梧冈琴谱》和部分满文琴谱,就是当年康熙请人翻译并抄写的古琴教材,供学琴之用。此外,康熙还请人做过一张小的古琴模型,“康熙御制古琴模型”现藏于故宫博物院。

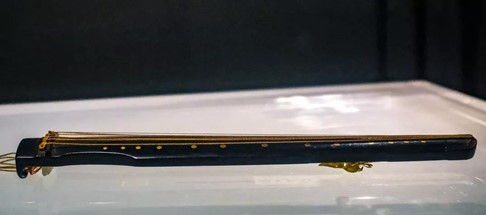

图说:康熙御制古琴模型 现藏于北京故宫博物院

作中也能见到雍正抚琴的形象。观清宫档案,更可见其对琴的用心。“秋宵噭噭云间鹤,古调泠泠松下琴。皓月清风为契友,高山流水是知音。” 此诗不仅是雍正皇帝的抒怀之作,也是其生活的真实写照。诗中描写了清秋之夜,空旷寂静,主人于松下抚琴,白鹤在云间飞鸣。皓月、清风是为契友,高山、流水是为知音。

乾隆皇帝则非常热衷于收藏历代名琴,他曾请侍臣梁诗正、唐侃将宫中所藏历代古琴断代品评,分等编号。

描写我国封建社会后期贵族生活的著作《红楼梦》中多次提及古琴,比如第五回,宝玉在太虚幻境:“因看房内,瑶琴、宝鼎、古画、新诗,无所不有”。第四十一回,刘姥姥醉闯怡红院:“只见四面墙壁玲珑剔透,琴剑瓶炉皆贴在墙上”。其中作者更是用了诸多笔墨描写了林黛玉弹琴的场景,还借林黛玉之口引用了明代琴家杨表正《重修正文对音捷要真传琴谱》之“弹琴杂说”:“琴者,禁也。古人制下,原以治身,涵养性情,抑其淫荡,去其奢侈。若要抚琴,必择静室高斋,或在层楼的上头,在林石的里面,或是山巅上,或是水涯上。……还有一层,又要指法好,取音好。若必要抚琴,先须衣冠整齐,或鹤氅,或深衣,要如古人的像表,那才能称圣人之器,然后盥了手,焚上香,方才将身就在榻边,把琴放在案上,坐在第五徽的地方儿,对着自己的当心,两手方从容抬起,这才心身俱正。还要知道轻重疾徐,卷舒自若,体态尊重方好。”

图说:1987版《红楼梦》剧照 林黛玉弹琴

末代宣统皇帝溥仪的老师陈宝琛是清代著名“同光琴派”(也称“福州闽派古琴”“同光闽派古琴”)的代表人物,该琴派琴风宗宋遗风,善发理趣,倡导道禅琴启发人心。

溥仪皇帝的堂兄溥雪斋(本名爱新觉罗·溥伒),是近代著名琴家。他自幼学习文学艺术,擅古琴,青年时师从黄勉之弟子贾阔峰学琴,琴风清丽恬静,古朴淡远,板眼明晰,吟猱有度,为当时著名的古琴大师。1947年,他与张伯驹、管平湖、王世襄、杨葆元等人发起组织了一个“北平琴学社”,联络同好,切磋琴艺,使传统古乐得以流传发展。1954年更名为“北京古琴研究会”。

图说:溥雪斋先生弹琴

“戊戌六君子”之一谭嗣同在16岁时用梧桐树残干制成名为“残雷”的古琴,同时制成的另一张琴“崩霆”,现藏于湖南省博物馆。据说谭嗣同应诏进京参与变法,临行前夜与夫人对坐弹琴,所用正是“崩霆”“残雷”。

文章来源:

人民日報(TW)